di Valentina Trentini

Se un giorno, di quest’estate, vi doveste trovare a passeggiare in Colonne, sorseggiando tè freddo, non fermatevi lì. Non tornate verso il centro. Proseguite, per poco, e vi troverete di fronte a una basilica. Probabilmente vi direte che è una come le altre, in fondo a Milano ne è pieno.

Però vi invito ad entrare. Al suo interno, tra i chiostri che forse avete conosciuto per l’iniziativa ChiostriInFiera, troverete un piccolo gioiellino museale: siete arrivati al Museo Diocesano Carlo Maria Martini.

Il museo, nel cuore pulsante della movida milanese, è stato inaugurato nel 2001. È uno dei complessi monumentali più prestigiosi di Milano, all’interno della Basilica di Sant’Eustorgio.

Dal 6 giugno al 29 settembre il museo ospita per il secondo anno consecutivo le fotografie vincitrici del Sony World Photography Awards, un appuntamento ormai fondamentale per gli appassionati di fotografia.

52 autori, con più di 160 fotografie, il tutto suddiviso in due categorie, la prima prende in considerazione la tematica dell’immagine (dalla paesaggistica, al ritratto, all’architettura, passando anche per i documentari e la natura selvaggia). La seconda, invece, tratta del premio per cui è stata proposta l’opera (infatti, per partecipare ai Sony Photohraphy Awards bisogna iscriversi a una tipologia di concorso, come lo Student prize, o Youth prize, fino all’Open prize).

Eppure, c’è un fil rouge che connette tutte queste immagini: tutti gli artisti nelle loro produzioni indagano l’uomo e il suo modo di intessere relazioni sociali. Che siano fotografie di artisti emergenti o già professionisti, davanti alla giuria dei Sony World Photography Awards non c’è alcuna differenza, perché ciò che conta è il loro impegno nel mettere a fuoco il nostro inconsapevole presente. O forse siamo noi a essere presenti inconsapevolmente.

Questa edizione dei Sony World Photography Awards vuole stimolare la nostra coscienza, vuole farci immaginare dei futuri possibili, evitando la distopia della civiltà contemporanea e ricordandoci che la bellezza esiste ancora. E a ciascuno spetta il compito di trovarla.

Ogni fotografia si propone portavoce del mondo, delle guerre, della natura che professiamo preziosa, ma che puntualmente distruggiamo, delle crisi economiche, ma anche dei limiti umani e personali. Un esempio? L’opera “Spiralkampagnen: forced contraception and unintended sterilisation of greenlandic women” di Juliette Pavy. La fotografa francese documenta con le sue immagini le profonde conseguenze, probabilmente eterne, del programma di contraccezione e sterilizzazione forzata nei confronti delle donne e bambine groenlandesi imposta dai danesi negli anni ’60 e ’70. Una procedura senza consenso, taciuta a lungo. Solo nel 2022 la campagna è stata rivelata in un podcast danese. Anche se poi, alle dodicenni sterilizzate non penso importi più di tanto della confessione dello stupratore dei loro semi.

Queste non sono le uniche foto potenti, devastanti, che la Sony ha deciso di premiare per raccontarsi.

“The gay space agency” di Mackanzie Calle racconta dei test a cui gli astronauti dei programmi Apollo, Mercury e Gemini della NASA dovevano sottoporsi per valutare la loro eterosessualità. La NASA chiese anche di inserire l’omosessualità tra i criteri psichiatrici di esclusione per gli astronauti. Ad oggi, la NASA non ha mai selezionato o inviato nello spazio un astronauta apertamente LGBTQ+. Le immagini della Calle sono un invito, ma anche un monito, a un futuro più tollerante. Il progetto immagina le persone queer nello spazio, forse perché, ogni persona, a prescindere dal suo orientamento sessuale, si merita uno spazio.

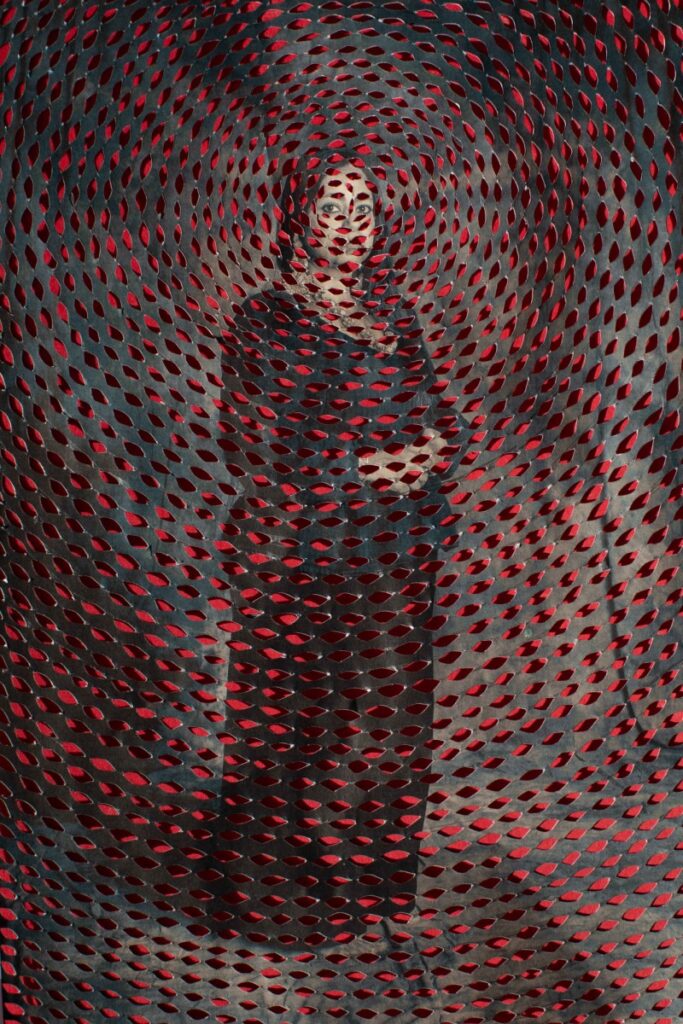

Anche Sujata Setia, fotografa britannica, si interroga sul tema del corpo e del suo dispiegarsi nello spazio: nella sua opera “A thousand cuts” mostra una serie ininterrotta di ritratti e storie di abusi domestici in una comunità dell’Asia meridionale. Il soggetto ritratto viene tagliato sulla tela, per richiamare l’atto di colpire ripetutamente la vittima abusata. I tagli sono stretti, si avverte una mancanza di spazio, la vittima non può scappare, ma solo soffocare. La tecnica utilizzata è ispirata all’antica forma di tortura asiatica “lingchi”, traducibile con “morte dai mille tagli”, in cui il condannato veniva torturato lentamente attraverso tagli su tutto il corpo fino al suo decesso.

Ogni progetto, ogni foto, invita lo spettatore ad addentrarsi nelle storie dei protagonisti, a offrire una prospettiva di riflessione sulla diversità umana. Ricordando che diverso non significa sbagliato.

Ad esempio, “Portraits and landscapes” di Jorge Monaco, un artista argentino, è una collezione di immagini che mette in luce le vite di persone appartenenti a gruppi minoritari, che si tratti di gruppi etnici, religiosi o di genere. Ogni fotografia offre un contesto sociologico diverso, ma che accostati gli uni agli altri arricchiscono la narrativa visiva. Colui che guarda le foto non deve temere di invadere lo spazio altrui, anzi. È l’intimità dei soggetti fotografati a farsi da interlocutore. Attraverso le sue immagini Jorge Monaco si pone l’obbiettivo di aumentare la consapevolezza sulla diversità umana, che non deve essere vista come un problema da risolvere ma un’opportunità da cogliere.

E gli italiani? Con le loro fotografie sono riusciti a cogliere l’essenza delle relazioni e del loro effetto sul sistema globale, posizionandosi in più categorie sul podio. Ad esempio, Tommaso Pardini, nella categoria Sport, si è classificato 3° con la sua serie “Surf in Dakar”. L’artista è andato in Senegal per documentare la vita di Ismaila Samb, un giovane surfista promettente che aspira a diventare professionista. Pardini ha voluto sottolineare come, nonostante i surfisti lì non abbiano la migliore attrezzatura, lasciano che la passione prevalga su tutto il resto. Grazie a queste immagini, Ismaila ha potuto ottenere maggiore visibilità anche al di fuori dell’Africa e oggi è parte del team nazionale di surf senegalese, pronto per partecipare ai campionati mondiali.

Sempre per quanto riguarda gli italiani, nella categoria Ambiente Maurizio di Pietro si è classificato al 3° posto della categoria Ambiente con “Zero Hunger”. Sappiamo che le nazioni unite si sono poste come obbiettivo di creare un mondo senza fame entro il 2030. Per farlo, però, bisogna trovare delle soluzioni sostenibili. Ed è proprio Di Pietro che con le sue fotografie, scattate nell’università di Torino, ci illustra la pratica di allevare insetti per poi nutrirsene. Meno emissioni, meno consumo del suolo, meno costi, maggiore sostenibilità.

Per chiunque abbia voglia di indagare e di indagarsi, di andare oltre alle apparenze sociali, oltre a chi crede che sia la parola a dare vita e quindi che se non se ne parla, allora non c’è il tema, questa mostra sarà in grado di sussurrarvi qualcosa di voi che forse non avete mai saputo prima.